说起梁武帝萧衍,很多人都只知道他崇奉佛教,甚至四次舍身同泰寺,晚年又因为侯景之乱而困死台城。但其实,梁武帝萧衍的前半生也非常“精彩”,而他崇佛的种种行为其实也都有更深层次的历史渊源。

萧衍及其家族的发迹

兰陵萧氏是中国古代一支久负盛名的名门望族。但是,在最为重视门第的东汉魏晋的很长一段时间里,兰陵萧氏其实只是世居兰陵(今山东临沂兰陵县)的一支不太起眼的北方士族,并不属于豪门望族。西晋永嘉之乱后,中原衣冠南渡,大批北方士族举族南迁,兰陵萧氏亦在其列。萧氏一族最终迁徙至晋陵武进(今江苏常州武进),并且在东晋王朝侨置郡县的政策下,晋陵武进被称作南兰陵,兰陵萧氏得以延续。在东晋到刘宋的百余年间,兰陵萧氏的地位在悄然抬升,但最多也只能算是次等士族,根本无法与王、庾、桓、谢等大族相提并论。兰陵萧氏真正声名鹊起,并成为当时头号名门望族的转折点是在南朝齐梁时代。

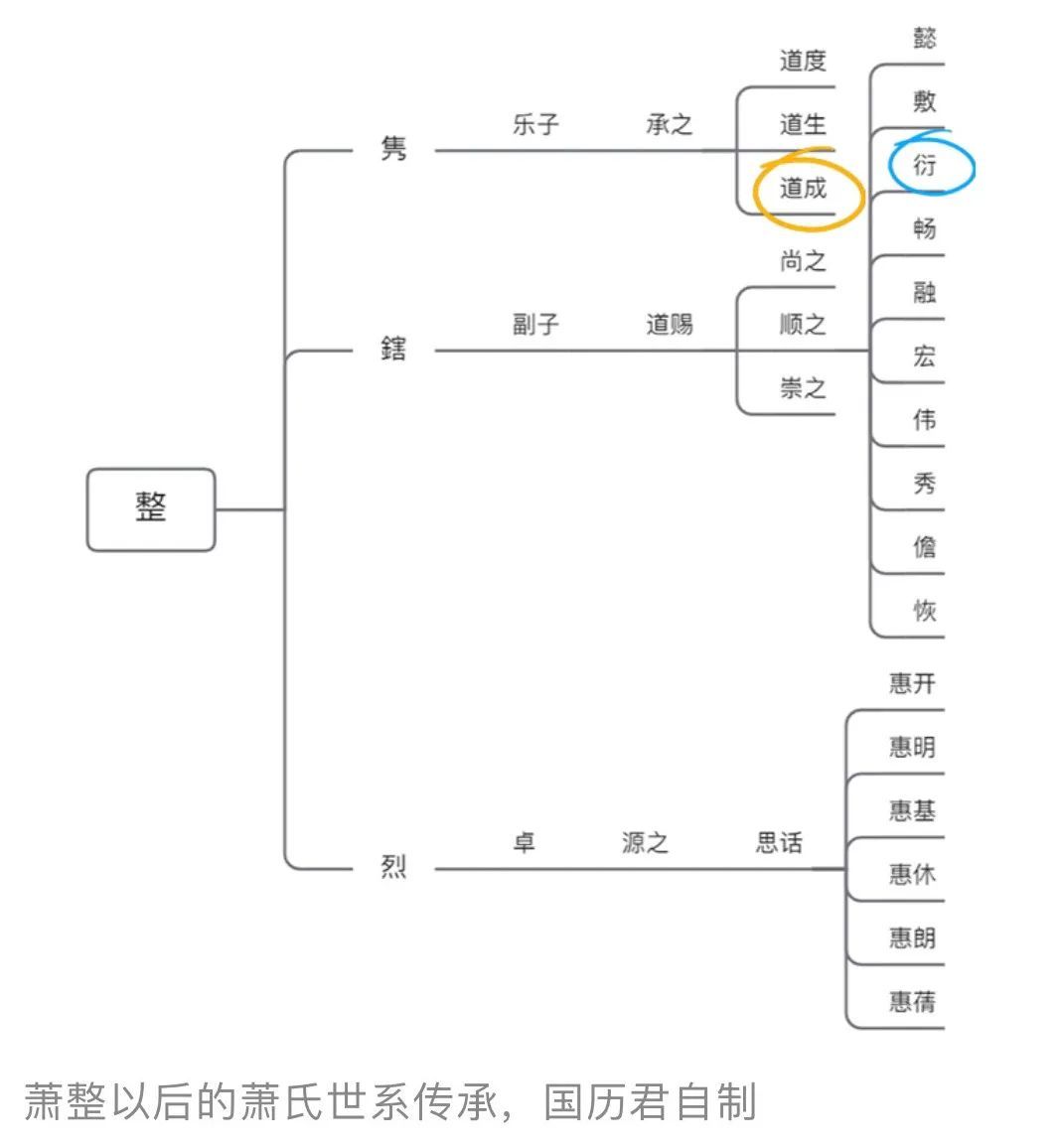

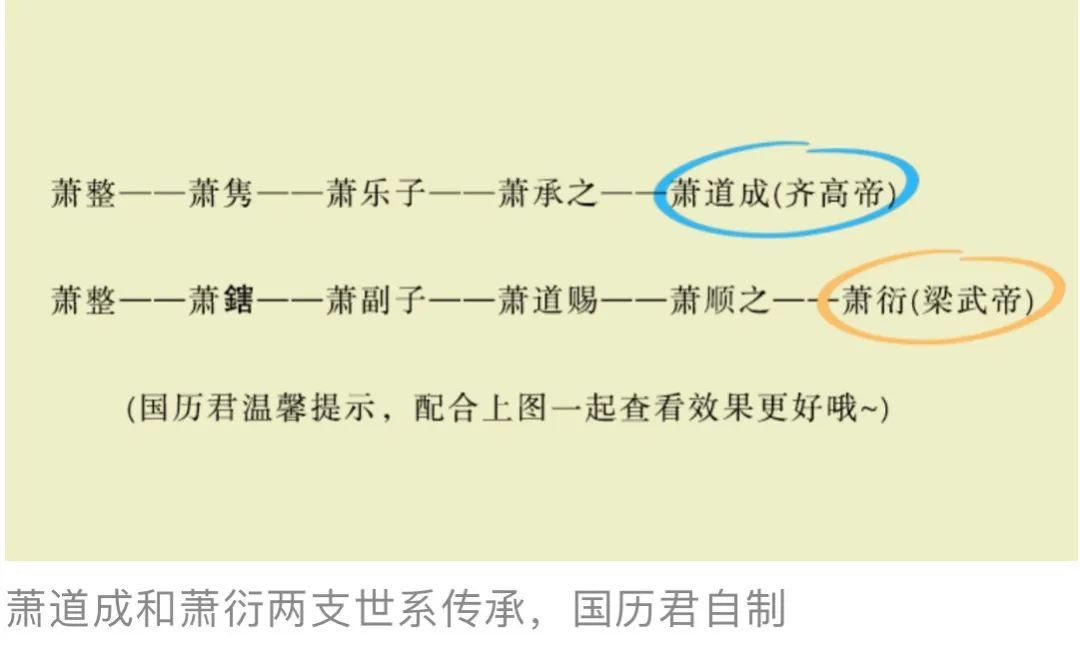

根据史料记载,南朝齐、梁两朝均是兰陵萧氏萧整之后:南齐的开国皇帝萧道成是萧整的玄孙,而南梁的开国皇帝萧衍则是萧整的五世孙。

通过上图可知,萧衍和萧道成虽同属于兰陵萧氏,但同宗不同支,并非一脉。事实上,萧衍家族能够发迹是从其父萧顺之开始的,萧衍后来能够快速步入仕途,也主要是得益于其父萧顺之在萧齐建立过程中的功业。

根据史书记载,萧顺之早年就和萧道成“少而款狎”,有着深厚的友谊。萧道成每次带兵出征,萧顺之都会跟随,并为其出谋划策。刘宋明帝泰始年间,先后发生了“义嘉之难”和“泰始之祸”,战乱频仍。萧道成在战争中一路高升,而萧顺之则始终追随萧道成,并且对萧道成有救命之恩。

再后来,萧道成弑杀宋帝刘昱,拥立幼帝刘准,独揽朝政大权,继而又篡权夺位,建立南齐政权,史称齐高帝。萧顺之也在这一过程中出力很多,史称“及齐高创造皇业,推锋决胜,莫不垂拱仰成焉”。于是,萧顺之就作为南齐王朝的开国功臣,深受器重,其官位四次升迁,最后做到护卫京城安全的丹阳尹,在南齐政坛上占有重要地位。虽然后来萧顺之因为卷入皇族纷争忧愤而死,但他的政治地位和待遇却并未受到明显影响,这也为萧衍的发迹奠定了基础。

萧衍能够发迹,除了受益于父亲萧顺之开国功臣的特殊地位,另一方面也得益于他本人的才能,尤其是在文学上的才华。史书记载,萧衍从小好学,博学多才,文武双全。永明二年(484),萧衍以司徒祭酒的身份入竟陵王萧子良(萧道成之孙)之西邸,成为其府上学士。当时,竟陵王萧子良在西邸府上召集了一大批文人学士,这个文人集团被后世称为“竟陵八友”,萧衍便是其中之一。《梁书·武帝纪》记载:

“竟陵王子良开西邸,招文学,高祖与沈约、谢朓、王融、萧琛、范云、任昉、陆倕等并游焉,号曰八友。”

大约在永明八年(490),萧衍又被召入南郡王萧昭业的府邸出任文学学士,秩六品。之后,父亲萧顺之的去世,使萧衍内心也开始对南齐的皇室纷争深感痛恶,渐生异志。

萧衍起兵建梁

永明十一年(493),齐武帝萧赜(萧道成长子)驾崩,南齐开始陷入皇位继承纷争,最终皇长孙萧昭业继位,萧鸾(萧道成兄子)获得辅政大权。这一年,萧衍三十岁,正是而立之年。

按理说,萧衍曾被选入萧昭业门下任学士,他理应支持萧昭业才对。但是,萧衍因为父亲之死对南齐皇室心怀怨恨,他见萧昭业只是个有名无实的皇帝,朝政大权被萧鸾所掌控,于是便改换门庭,投靠了萧鸾,倾心襄助于萧鸾,《南史·梁本纪上》记载:

“帝(指萧衍)欲助齐明(指萧鸾),倾齐武之嗣,以雪心耻。齐明亦知之,每与帝谋。”

在萧衍的襄助之下,萧鸾在494年废杀了萧昭业,改立了萧昭文,随后又逼迫萧昭文禅位给自己,史称齐明帝。可以说,在齐明帝萧鸾篡位登基的过程中,萧衍功不可没。因此,萧衍随后以“定策勋”受封建阳县男,食邑三百户。

到495年,萧衍以出任司州刺史,秩四品,成为方镇重将,次年又出镇石头城。497年,已经迁都洛阳的北魏孝文帝领兵二十万南征;齐明帝萧鸾又在此时突然发病,导致南齐内部发生王敬则叛乱,最终,齐明帝在内忧外患中驾崩于正福殿。

在萧鸾驾崩前六天,他做出了一项重要任命——让萧衍出镇雍州(襄阳),出任雍州刺史。然而,萧鸾至死都不会想到,他的这一任命,不仅成就了萧衍未来的帝业,而且让南齐政权最终走向覆灭。

萧鸾驾崩后,即位的是次子萧宝卷,当时年仅十六岁。萧鸾考虑到萧宝卷尚未成年,临终前委任了徐孝嗣、陈显达等十一位辅政大臣。虽然萧宝卷有一众辅政大臣辅佐,但是萧衍出任雍州刺史后,一举跃升为二品高职,同时手握西北军政大权。而此时,又赶上北魏孝文帝病重,北魏也不再对南齐边境形成威胁。于是,萧衍便开始在雍州积蓄实力,萧衍的雍州势力逐渐发展壮大,对建康朝政中枢形成威胁,逐渐具备了与建康抗衡的资本。

值得一提的是,萧宝卷还是南朝历史上著名的昏君之一,正史记载了很多关于萧宝卷荒诞不经、骇人听闻的事迹,萧宝卷的荒唐行径使得朝堂人人自危、离心离德、失尽人心。而且,萧宝卷也不甘心当傀儡,他猜忌心很重,暴虐成性,先后诛杀了不少辅臣,并开始把矛头指向了襄阳的萧衍,多次派出刺客刺杀。萧衍知道,起兵的时机终于到了。于是他游说占据荆州的萧颖胄势力,萧颖胄同意与萧衍共同举事,并以南康王萧宝融(萧宝卷的弟弟)为旗帜对抗萧宝卷。

永元三年(501)正月,荆州和雍州势力形成联盟,随即于三月正式将萧宝融推上帝位,史称齐和帝。萧衍率领这队义军南下,攻打郢州。郢州刺史张冲忠于齐室,拒绝投降,顽强抵抗。郢州之战耗时数月,直到当年七月底,萧衍才成功攻克,此役也是萧衍起兵过程中所遭遇的最大的军事阻碍。郢州之战后,义军势力范围迅速囊括了雍、荆、梁、湘、郢、江、司七州之地,对建康形成压倒性优势。随后,萧衍举兵东进,于十月推进至建康城,对台城(建康宫城)六门展开围攻,台城岌岌可危。十二月初六夜,萧宝卷被城内守将斩杀,台城随即陷落,萧宝卷的首级被呈送至萧衍面前。

攻占建康之后,萧衍开始为改朝换代做准备。齐和帝萧宝融本就是为抗衡萧宝卷而被推上帝位的,其背后真正的势力是萧颖胄,萧衍想要改朝换代的最大阻碍也正是萧颖胄。然而,萧衍在攻破台城的前夕,萧颖胄就暴卒了,这等于说,萧衍改朝换代的最大拦路虎没有了。

萧衍篡齐建梁的过程中,大肆诛杀了萧齐诸王,然后逼迫萧宝融禅位,最后逼迫萧宝融吞金而亡。萧衍如此大肆诛杀萧齐宗室,一来是“自雪门耻”,即为父报仇,二来则是要铲除潜在的政治隐患,稳固其统治。

中兴二年(502)四月三十日,萧衍正式登基称帝,国号梁,改元天监,萧梁王朝自此建立。

文学鼎盛的梁武帝时代

萧衍是南北朝时期为数不多的文武双全的帝王。武功方面,上文已经详述,就连北魏孝文帝都对萧衍的军事才能不吝赞美之词,孝文帝曾在敕书中说:

“闻萧衍善用兵,勿与争锋,待吾至;若能禽此人,则江东吾有也。”

那么,梁武帝萧衍在文治方面有何成就呢?一般来说,旁观者的评价是比较中肯的,这里我们不妨还是引用北朝人对萧衍文治的评价,东魏权臣高欢就曾与臣下说:

“江东复有一吴儿老翁萧衍者,专事衣冠礼乐,中原士大夫望之以为正朔所在。”

此外,《南史·梁本纪》《梁书·儒林传》《梁书·武帝纪》中也记载了:

“及据图箓, 多历岁年, 制造礼乐, 敦崇儒雅,自江左以来, 年逾二百, 文物之盛, 独美于兹。”

“高祖有天下,深慜之,诏求硕学,治五礼,定六律,改斗历,正权衡。

“三四十年,斯为盛矣。自魏、晋以降,未或有焉。”

类似对梁武帝萧衍文治的溢美之词在古籍中不胜枚举。

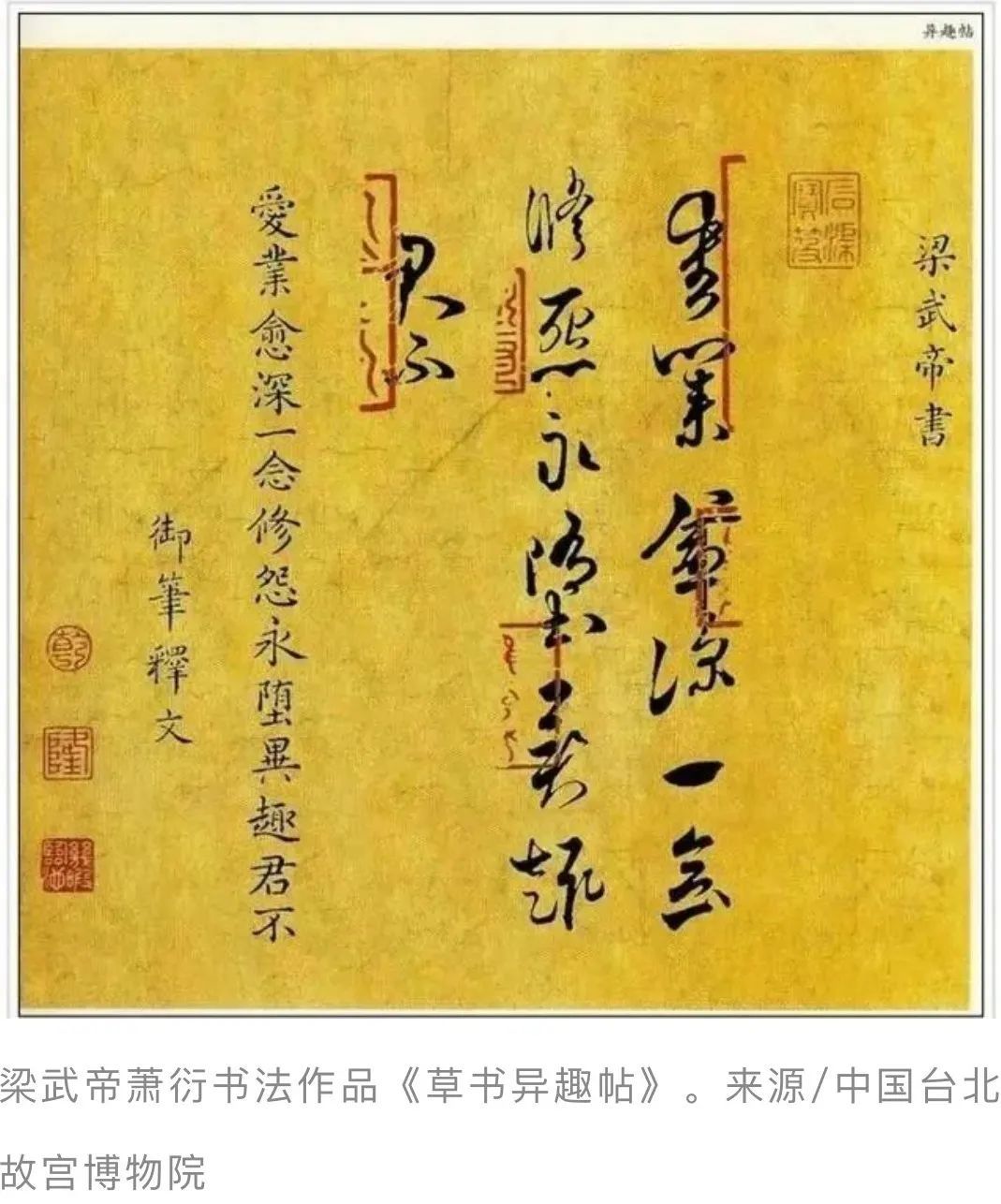

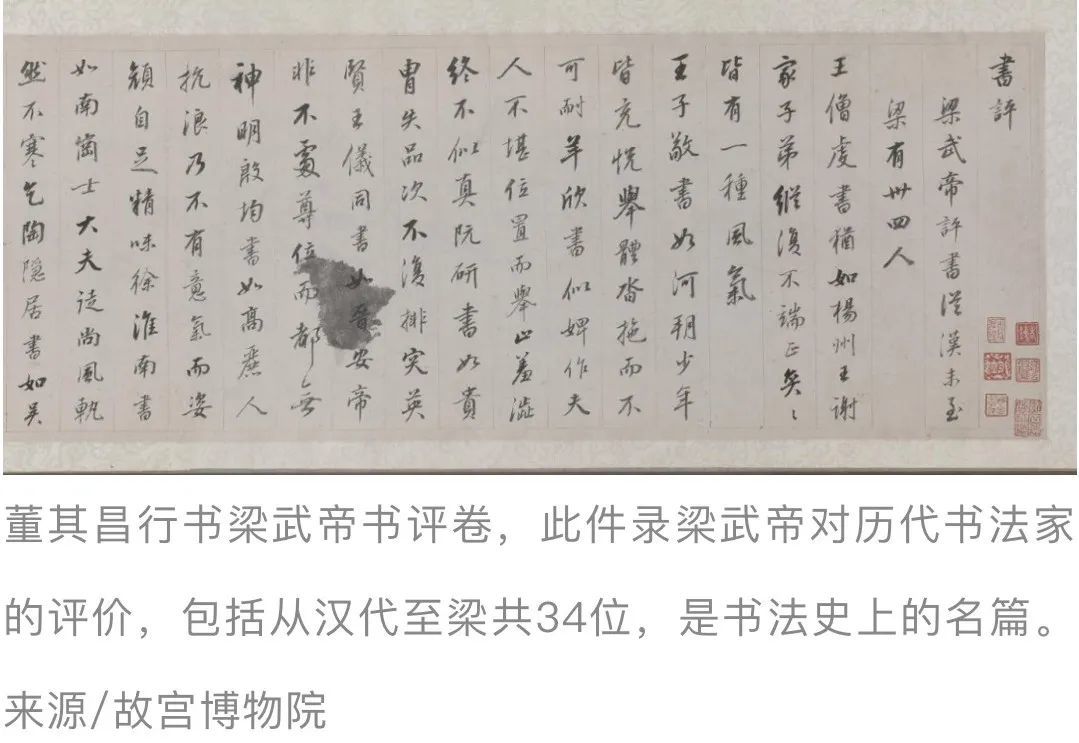

事实上,萧衍本人的文化素养很高,他青年时能和沈约、范云这些当世名儒并列“竟陵八友”就是明证。除了文学方面的才能之外,萧衍还通晓阴阳、术数、历法、占卜、尺牍、围棋、骑射、书法、音律等诸多领域。萧衍“洞达儒玄”,对儒、释、道也都有极高的造诣。萧衍的才华不仅在南北朝诸帝中是独一份,即便是放在整个中国古代史上也是佼佼者。所以,史家评价萧衍“历观古昔帝王人君,恭俭庄敬,艺能博学,罕或有焉”。

萧衍崇佛导致南梁亡国?

萧梁时代以来,梁武帝萧衍就以“菩萨皇帝”的称号著称于世,尊崇佛教成为其最鲜明的历史形象标签。尤其是萧衍晚年爆发了侯景之乱,萧衍本人困死台城,萧梁也就此走上衰亡之路,后世之人便把萧衍崇佛和萧梁亡国关联在一起,认为是萧衍佞佛导致了南梁亡国。这一说法在后世非常盛行,那么历史的真相真是如此吗?

其实,萧衍崇佛导致亡国这一说法主要是在唐代以后才普遍出现的,主要是恪守正统的儒家士大夫为了警示统治者不要过度崇佛而刻意塑造出来的,他们希望以萧衍的教训作为可资帝王引以为戒的历史经验。换言之,后世对萧衍崇佛的批判,其实是带有现实政治劝谏意味的,并非基于历史事实做出的客观判断。因此,我们要客观看待萧衍崇佛这一问题,还是应该把萧衍重新放回到他所处的那个时代和社会。

佛教虽然从东汉明帝时期就已传入中土,但是在很长一段时间内,佛教并没能形成广泛的社会影响,它只是个别上层统治阶层和士大夫的信仰而已,广大民众对佛教缺乏基本的认识和了解。进入魏晋以后,随着国家政权的动荡分裂,以及玄谈之风的盛行,佛教才开始具备了广泛流行的机会和可能,并在南北朝时期得到了广泛传播。

汤用彤总结了南朝社会佛教发展流行的三个高潮阶段:一是刘宋元嘉年间,代表人物是谢灵运;二是南齐竟陵王萧子良主政时期,代表人物就是萧子良;三是梁武帝萧衍统治时期,代表人物就是萧衍,此一时期也是南朝佛教发展的顶峰阶段。我们仔细分析会发现,萧衍本人其实是亲身经历了南朝佛教发展的后两个高潮阶段的,萧衍信奉佛教很可能也是深受南齐竟陵王萧子良的影响。

萧衍是从政治动乱中一步步走上权力顶峰的,梁武帝时代也是南朝少有的社会安定时代,当时的国家和社会亟需一套新的社会秩序和指导思想,而作为南梁最高统治者的萧衍也必须需要拿出一套行之有效的国家治理体系,而萧衍最终拿出来的方案其实就是将儒家的伦理纲常和佛家的因果报应相结合,即儒释并举、儒释结合。

在南梁时代,不仅萧衍本人笃信佛教,他身边的许多王公朝贵也都信奉佛教。梁武帝萧衍曾在公开场合大力批判范缜的《神灭论》,当时朝中明确表达亲佛立场的王公朝贵就多达62位。杜牧有诗云“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,但是事实上梁武帝时代光京师建康的佛寺就多达五百余所,僧尼十余万,把南梁全部州郡县的佛寺加起来有2600多所。

梁武帝本人多次举行佛教法事,还经常亲自在法会上进行宣讲经文、财物布施等宗教活动,当时法会的参加人数动辄成千上万。仅中大通五年(534)二月,梁武帝在同泰寺设四部无遮大会,参加大会的僧俗就多达三十一万九千六百四十二人。

萧衍崇佛之举给后世佛教发展带来了很多重要影响,比如他首倡僧众蔬食,僧众从此不食荤,再比如废除宗庙牺牲供奉,改用蔬食供奉,还有后世盛行的中元节盂兰盆会也是创制于梁武帝时代。

就当时的社会环境而言,儒释道并行已经成为趋势,儒释并举很大程度上其实是有强烈社会需求的,而事实上,作为衣冠正朔的所在的南梁,萧衍势必要在政治上奉行汉魏以来尊儒的正统思想,他不可能舍弃儒术而独尊佛学,他只是尽可能在国家礼制和社会风尚中融入佛家思想和观念,继而实现其儒释并举的政治理念。

总之,萧衍既尊儒又崇佛,而且也不排斥道家在内的诸家杂说,他是以一种兼融汇通的态度来弥合当时的社会思想和宗教派系的,并以儒释并举的方式来尝试治理国家。可以说,这是梁武帝萧衍构建社会秩序的一种实验性尝试,也是顺应社会需要的一种历史归宿和历史必然。

后来发生历史我们都知道,一场席卷江南的侯景之乱让萧衍的这场社会实验彻底宣告终结。但是,这并不等于萧衍的这场社会实验是失败的,因为从后来的历史发展来看,萧衍尊儒崇佛的社会实验为后来隋唐之后儒释道三教合流奠定了理论和实践的基础。因此,梁武帝的崇佛之举是有一定的历史合理性的,并且在中国古代思想史和佛教史上都占有重要地位。

那么既然梁武帝崇佛具有历史合理性,我们究竟应该如何客观看待梁武帝崇佛和萧梁亡国之间的关系呢?

任何事物都有其两面性,佛教的兴盛虽然对中国古代思想文化的发展带来了非常深远且有益的影响,但是佛教兴盛之弊也是显而易见的。

与佛教盛行相伴而来的是寺院、僧尼数量的激增,以及大量人口隐匿于寺院。当时南北政权全部的僧尼数量以百万计,这些人不从事社会生产,享有免税和服役等优待,并占有大量土地,很多人都投身于寺院,这就形成了寺院经济。

寺院经济严重侵害着国家财政,大量人口和土地都被寺院占据,寺院占有了大量社会财富,这些都在无形中削减着国家财政。这种现象在南朝和北朝都很普遍,有些统治者也意识到了这一点,所以北朝才会出现北魏太武帝和北周武帝灭佛之事。周武帝就曾表示,他大举灭佛最主要的目的就是要“求兵于僧众之间, 取地于塔庙之下”,只有把人口和土地从寺院经济中剥离出来,收归国家管控,国家才能强盛,这也是北周能够灭亡北齐统一北方的重要原因。

因此,梁武帝崇佛客观上确实侵害了南梁的国家财政,尤其是他先后四次舍身同泰寺,大臣们为了给他赎身每次都要花费巨资。在南北对峙时代,这种不计投入举国崇佛的活动持续了数十年,这无疑在极大地消耗着国家财富,为萧梁后来由盛转衰埋下了隐患。

但是,我们也要知道,梁武帝的崇佛只是南北朝时代佛教兴盛的一个缩影和典型,类似这样的崇佛行为在北朝也同样在发生着,而且北朝绝不逊色于南朝。北魏举国之力营造的云冈石窟和龙门石窟,就是北魏时期佛教盛行的最好例证。就连记录北魏历史的《魏书》,对于当时存在的佛教问题也单独设置了《释老志》,用于记述当时北魏佛教的流传情况,这是历代正史中所没有的。根据《洛阳伽蓝记》的记载,单单是北魏都城洛阳,就有一千余座寺庙。北魏分裂之后,佛教仍然在东魏北齐和西魏北周持续发展,高氏政权和宇文氏政权的统治者也都是虔诚的佛教徒,邺城和长安都修建了数量可观的寺庙。

既然北朝佛教盛行的程度不逊于南朝,那么北朝历代亡国都是因为佛教盛行吗?很显然,我们并不能得出这种结论。佛教盛行会影响到国家财政,继而影响到国力盛衰,但它最多只是国家走向灭亡的因素之一,二者之间并不存在直接的因果联系。

总之,由于梁武帝萧衍作为南梁最高统治者对于佛教的崇奉,加上梁朝初期政治和社会经济相对良好,使得南朝佛教发展进入了顶峰阶段。然而,与萧梁佛教兴盛相伴而生的是,空前膨胀的寺院经济也对国家政治、经济等领域产生了负面影响,这给萧梁由盛转衰乃至亡国埋下了隐患。

参考文献

《南齐书》《梁书》《南史》《资治通鉴》

庄辉明:《萧衍评传》,上海:上海古籍出版社,2018年。

柏俊才:《梁武帝萧衍考略》,上海:上海古籍出版社,2008年。

张金龙:《治乱兴亡:军权与南朝政权演进》,北京:商务印书馆,2016年。

章义和:《地域集团与南朝政治》,上海:华东师范大学出版社,2002年。

钱汝平:《萧衍研究》,北京:中国社会科学出版社,2011年。

黄昕妍:《隋唐时期兰陵萧氏家族研究》,辽宁大学硕士学位论文,2017年。

胡大雷:《中古文学集团》,桂林:广西师范大学出版社,1999年。

汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,上海:上海人民出版社,2015年。

王玮:《梁武帝与中国佛教本土化的进程》,北京大学博士学位论文,2005年。